体能鸿沟:中国竞技体育的隐痛与突围

作者:24直播网 发布日期:2025-05-21 20:01:00

相关新闻

海港六比二大胜 蒯纪闻闪耀足协杯

海港六比二大胜 蒯纪闻闪耀足协杯

足协杯:十九岁新星蒯纪闻闪耀,海港锁定胜局

足协杯:十九岁新星蒯纪闻闪耀,海港锁定胜局

足协杯惊魂:鲲城点球大战逆转亚泰晋级

足协杯惊魂:鲲城点球大战逆转亚泰晋级

黄海惊魂:海牛点球大战力克辽宁铁人

黄海惊魂:海牛点球大战力克辽宁铁人

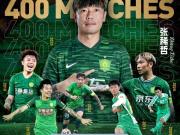

张稀哲400场里程碑:一脚任意球,致敬二十载国安生涯

张稀哲400场里程碑:一脚任意球,致敬二十载国安生涯

玉昆逆转晋级足协杯 远征球迷见证奇迹

玉昆逆转晋级足协杯 远征球迷见证奇迹

青岛西海岸力克延边龙鼎 挺进足协杯下一轮

青岛西海岸力克延边龙鼎 挺进足协杯下一轮

深圳新鹏城足协杯出局,申花之战成关键

深圳新鹏城足协杯出局,申花之战成关键

河南嵩山龙门2-0胜重庆铜梁龙,强势晋级足协杯下一轮

河南嵩山龙门2-0胜重庆铜梁龙,强势晋级足协杯下一轮

足协杯:海港遭遇顽强抵抗 上半场1比1战平东吴

足协杯:海港遭遇顽强抵抗 上半场1比1战平东吴

蓉城客场险胜晋级足协杯 王东升首球立功

蓉城客场险胜晋级足协杯 王东升首球立功

申花奏凯歌,老将于汉超梅开二度,剑指足协杯冠军

申花奏凯歌,老将于汉超梅开二度,剑指足协杯冠军

蓉城新星王东升:足协杯再现凌空绝技

蓉城新星王东升:足协杯再现凌空绝技

体能鸿沟:中国竞技体育的隐痛与突围

体能鸿沟:中国竞技体育的隐痛与突围

申花胜吴钩,19岁新星首秀闪耀

申花胜吴钩,19岁新星首秀闪耀

达万破门 国安足协杯开门红

达万破门 国安足协杯开门红

青春风暴与经验交锋:青岛西海岸力克延边龙鼎

青春风暴与经验交锋:青岛西海岸力克延边龙鼎

昆仑决:玉昆客场险胜晋级足协杯

昆仑决:玉昆客场险胜晋级足协杯

申花奏凯:不止于胜利的秋日序曲

申花奏凯:不止于胜利的秋日序曲

雨夜惊魂广州豹险胜晋级足协杯

雨夜惊魂广州豹险胜晋级足协杯

成都蓉城足协杯出战名单揭晓 强阵出击力争开门红

成都蓉城足协杯出战名单揭晓 强阵出击力争开门红

1700名国安球迷远征石家庄:忠诚与热情的交响曲

1700名国安球迷远征石家庄:忠诚与热情的交响曲

云南玉昆:足协杯黑马的逆袭之路

云南玉昆:足协杯黑马的逆袭之路

足协杯焦点战:铜梁龙与河南队的巅峰对决

足协杯焦点战:铜梁龙与河南队的巅峰对决

24直播网

24直播网